Introducción

Los sistemas silvopastoriles, al ser producto de la

relación entre la biología, la sociedad y la cultura, poseen carácter

histórico; y presentan además una enorme diversidad (Russo, 2015) en los cuales árboles,

pasturas y animales de producción se combinan y manejan de manera racional e

integral para lograr mejorar a mediano o largo plazo, la productividad, la

rentabilidad y la sustentabilidad de la explotación. Implica el conocimiento y

el ensamble de todas las variables que afectan a cada uno de sus componentes,

sin olvidar los recursos: suelo y agua (Martin y Agüero., 2009).

El componente leñoso del sistema brinda a los animales protección

contra el viento, sombra que disminuye 2ºC o 3ºC las altas temperaturas y la

incidencia de radiación solar, factores que también pueden incidir en el

crecimiento y la calidad del forraje consumido por los animales en pastoreo

como mencionan Ibrahim et

al. (2006).

Bajo la copa de los árboles los animales tienen más tiempo

dedicado a pastorear y rumiar, por lo tanto, mayor consumo de alimento, mayor ganancia

de peso y de producción de leche, además de disminuir la tasa de mortalidad de

animales jóvenes (terneros, corderos) debido a una mejor condición y mayor

producción de leche de las madres, menores dificultades al parto y mejoras en

el peso al nacimiento dicho por Alonso

(2011).

Los árboles también brindan beneficios a la pastura; Obispo et al.

(2008) demostró que el contenido de proteína cruda y la digestibilidad del

pasto Guinea (Panicum maximum) aumentó con la densidad del sombreado de

árboles, mejorando la calidad como alimento para rumiantes, lo mismo ocurre con

el pasto Buffel (Cenchrus ciliaris) cuya área foliar y niveles de

proteína cruda aumentan bajo citada condición (Ribaski y Menezes, 2002).

Los sistemas silvopastoriles en el Chaco paraguayo por lo general

cuentan con los algarrobos como componente arbóreo, del mismo modo requieren

de forrajes que soporten sombreamiento y buena calidad nutricional (Piñeros et al., 2011).

Los algarrobos (Neltuma spp.) según Fontana et al., (2018) pertenecientes a la

familia de Fabaceae, poseen un buen desarrollo en suelos sueltos, bien drenados

y profundos, adaptados a la aridez, generando heterogeneidad espacial y

modifican el microclima y suelo en zonas áridas y semiáridas (Meloni et al.,

2017). Resisten heladas en su etapa adulta y sus raíces son capaces de explorar

el suelo a grandes profundidades en busca de agua, además de tener la capacidad

de tolerar condiciones edáficas desfavorables como salinidad (Toll Vera et al., 2016) y alcalinidad (Torre,

2006). Neltuma ssp. sinónimo del género Prosopis según el

catálogo de plantas vasculares de la Flora del Conosur del Instituto de

Botánica Darwinion.

El algarrobo es uno de los árboles que domina el paisaje chaqueño,

por sus adaptaciones especiales al clima, pues cuando se presenta una elevación

en el promedio de temperatura, produce hojas nuevas a partir de su material de

reserva, y cuando llegan las lluvias, presenta el follaje plenamente

desarrollado y aprovecha mejor el agua para producir sus frutos (Guyra

Paraguay, 2012).

Haciendo

un manejo de la regeneración con poda, se pueden formar árboles con troncos de

2 a 3 m de altura en pocos años. La capacidad de regeneración de los algarrobos

puede ser aprovechada para mejorar la calidad de la pastura y del suelo, y al

mismo tiempo crear un ingreso adicional obtenido de la venta de madera y leña

(Arano y De Egea., 2013).

Otros beneficios de los algarrobos son: el control de vientos,

reducción de evaporación, sombra para animales que les aporta bienestar,

refugio para aves, pastura más palatable, producción de madera y protección a

pastura en época de heladas (Carranza y Ledesma., 2009; Fraccia, 2010). El

Sistema silvopastoril mediante regeneración natural de algarrobos es la

estrategia más barata y fácil para introducir árboles en las fincas ganaderas (Murillo-Quiroz, 2021; Peña Bazán,

2021; Lezcano et al., 2020).

Para el establecimiento de este sistema de árboles dispersos en

los potreros, se permite el desarrollo controlado de las diferentes especies

arbóreas o arbustivas que aparecen en los potreros sin que hayan sido sembradas

por el hombre, donde las semillas han sido trasportadas por animales, el agua o

el viento. Se seleccionan los árboles o arbustos valiosos de acuerdo con su

uso: madera, leña, frutos para alimentación humana y/o animal, forrajeros,

leguminosos o que dan sombra. También para la protección de fuentes de agua y

zonas frágiles.

Según Uribe et al., (2011)

para un buen manejo se realiza control manual con machete o sierra, se controla

las cepas que quedan de árboles pequeños o arbustos grandes, se deben hacer

podas de formación a los árboles durante su desarrollo para estimular su

crecimiento vertical y permitir la entrada de luz del sol para los pastos y

podas a los árboles maduros para un manejo adecuado de la luz solar. También se

deben cortar las ramas a ras del tronco con sierra y aplicar cicatrizante para

evitar infecciones y lesiones por hongos.

El objetivo fue evaluar la regeneración natural de algarrobos (Neltuma

spp.) integrados a sistemas silvopastoriles del Chaco Central Paraguayo como

respuesta manejo silvicultural.

Materiales y Métodos

Antecedentes y localización de la investigación:

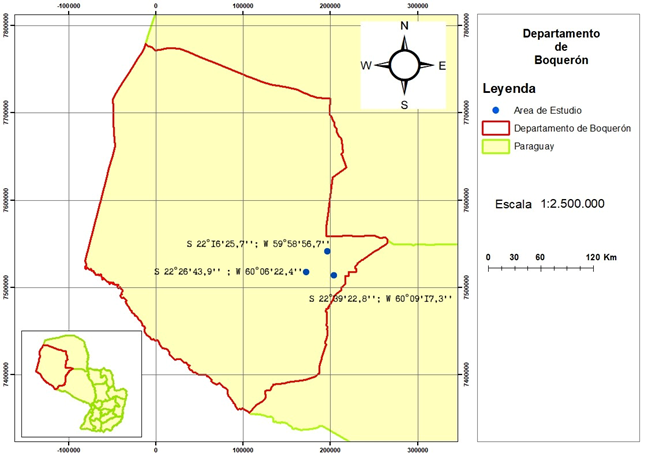

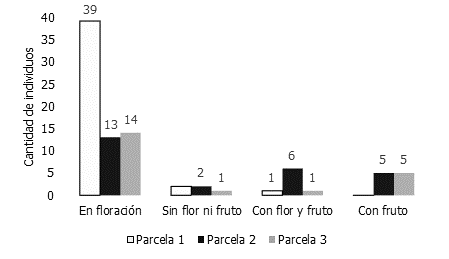

Esta

investigación se llevó a cabo en el marco del Proyecto Monitoreo del manejo de

la regeneración de algarrobos integrados a sistemas silvopastoriles del Chaco

Central financiado por el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción para

el monitoreo de parcelas permanentes de sistemas silvopastoriles establecidas

para la medición y evaluación de regeneraciones y arboles adultos de Neltuma

spp. en el Chaco Central en el año 2021. El trabajo fue realizado en tres

localidades del Distrito de Mariscal Estigarribia, en el Departamento de

Boquerón, ubicado a 430 km de la ciudad de Asunción (Figura 1).

Estas

parcelas fueron establecidas en el año 2015, las misma estaban constituidas por

una asociación de algarrobos y pasturas con la finalidad de producción ganadera

de bovinos para producción de leche.

Se

midieron los ejemplares de algarrobos desde brinzales y latizales (a partir de

1 m de altura) hasta árboles adultos (DAP>10) de tres parcelas permanentes

establecidas en el año 2015, las cuales fueron georreferenciadas.

Las mismas cuentan con una

dimensión de 100 m x 100 m, con una distribución de 30 árboles en cada potrero.

Se realizó la identificación de los árboles por las chapas metálicas que fueron

colocadas en la primera medición. Las variables remedidas fueron el diámetro a

la altura del cuello (DAC), diámetro a la altura del pecho (DAP) y la altura

total de todos los árboles (AT) las cuales fueron anotadas en una planilla de

campo diseñada para tal efecto.

Figura

1.

Localización de parcelas de monitoreo de sistemas silvopastoriles en el

Departamento de Boquerón, Chaco paraguayo.

Cálculo de incremento en

diámetro de los árboles:

Con los datos registrados

de la medición de los individuos de algarrobo en regeneración, fue calculado el

incremento del diámetro a la altura del cuello (DAC), y en el caso de los

individuos adultos el diámetro a la altura del pecho (DAP) mediante las

fórmulas (Juarez Félix, 2014):

Cálculo

de variables dasométricas:

Se aplicaron las ecuaciones expuestas en la Tabla 1 para la

determinación de las variables dasométricas, almacenamiento de carbono y

dióxido de carbono conforme a las recomendaciones del IPCC (2006) y Sato et al., (2015) en

cada una de las tres parcelas estudiadas.

El

incremento de las variables dasométricas se realizó por diferencia entre los

valores finales e iniciales obtenidos en los inventarios forestales llevados a

cabo en el 2015 y 2021, respectivamente. En

cuanto a la caracterización del componente animal, se procedió a la

identificación de las razas bovinas presentes en los potreros y la

determinación de la carga animal.

Tabla

1. Fórmulas

dasométricas y ecuaciones para la determinación de carbono y dióxido de carbono

acumulados.

|

Variables

|

Fórmulas

|

Descripción

|

|

Área Basal (m²/ha)

(Juarez

Félix, 2014)

|

|

G = área basal (m²),

= 3,1416, = 3,1416,

DAP = Diámetro a la Altura del Pecho (1,30

m)

|

|

Volumen

de fuste

(m³/ha)

(Juarez Félix, 2014)

|

V

= G * f (*)* h

|

V

= volumen del fuste (m³),

G

= área basal (m²),

f * =

factor de forma de especies chaqueñas igual a 0,811 (Quinteros, 2001) y h =

altura de fuste (m).

|

|

Ajuste de la densidad

de la madera (Reyes et al., 1992)

|

Pe=

0,0134 + 0,8 * X

|

Pe=

densidad de la madera seca en kg/m3

X=

densidad de la madera a 12% de contenido de humedad

|

|

Biomasa (t/ha) (Brown, 1997)

|

BF = (V * Pe)/1000

|

BF

= biomasa del fuste (t)

V

= volumen del fuste (m3)

Pe

= densidad aparente de la madera (kg/m3)

|

|

Biomasa

Total (t/ha)

(IPCC,

2006)

|

BT

= BF * FEB

|

BT

= biomasa total en toneladas (t); BF = biomasa del fuste en toneladas (t);

FEB= Factor de expansión de biomasa

FEB=

(3,4) valor que se utiliza para todas las especies de árboles (Wolf 2004);

|

|

Biomasa

Total (t/ha)

(Sato

et al., 2015)

|

BT=0,069*(DAP2*altura total)0,9932

|

BT

= biomasa total en toneladas (t); DAP = Diámetro a la Altura del Pecho

(1,30 m).

|

|

Carbono Aéreo Total (tC/ha)

|

CAT

= BT * 0,5

|

CAT

= carbono aéreo total en toneladas de carbono (tC)

BT

= biomasa total en tonelada (t)

Factor

de conversión=0,5 (debido a que la materia seca contiene en promedio 50 % de

carbono almacenado, según la IPCC, 2003).

|

|

Carbono Radicular (tC/ha)

|

CR = 0,24 * (CA)

|

CR

= carbono radicular en tonelada por hectárea

CA

= carbono aéreo en tonelada por hectárea (t/ha)

Relación

media entre biomasa bajo/sobre el suelo de 0,24 para bosque semiárido (IPCC,

2003).

|

|

Carbono

Total (tC/ha)

(IPCC, 2003)

|

CT=

CAT + CR

|

CT

= carbono total en toneladas de carbono (tC); CAT = carbono aéreo

total en toneladas de carbono (tC); CR = carbono radicular en

tonelada de carbono (tC).

|

|

Carbono

equivalente (tC/ha)

(IPCC, 2003)

|

CO2e = CT

* 3,667

|

CO2e:

Dióxido de carbono extraído de la atmosfera

CT:

carbono total

3,667,

factor basado en la razón de las masas atómicas de carbono (12) y de oxigeno

(16), utilizado por el IPCC en la guía para inventarios nacionales de gases

de efecto invernadero

|

Para la determinación de las

propiedades físicas de los suelos de los potreros en el estudio se realizó la

determinación de la densidad aparente, textura y color, en tanto que para el

análisis de las propiedades químicas se determinó el pH, el contenido de

materia orgánica, carbono, nitrógeno, potasio, fósforo, aluminio y sodio. Para

esta determinación se realizaron 4 muestras compuestas en cada potrero a dos

profundidades (0 a 10 cm y 10 a 30 cm). Las muestras fueron analizadas en el

Laboratorio del Área de Suelos y Ordenamiento Territorial de la Facultad de

Ciencias Agrarias, UNA.

Resultados

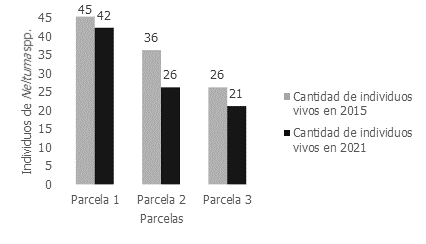

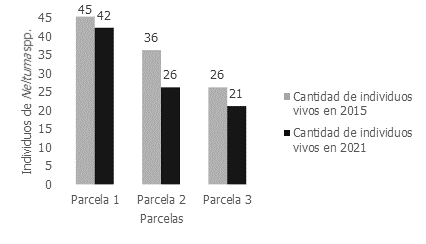

Fueron

registrados un total de 81 individuos, correspondientes al género Neltuma

y un promedio de 27 individuos por hectárea, además de Capparis retusa, Sideroxylon

obtusifolium y Aspidosperma quebracho blanco. Con relación a los individuos

de algarrobo (Neltuma spp.) vivos, la parcela 2 fue la más afectada por

la mortandad o raleo de los individuos considerando la primera medición llevada

a cabo en 2015 (Figura 2).

Figura 2. Diferencia de cantidad de individuos en

las mediciones de 2015 y 2021.

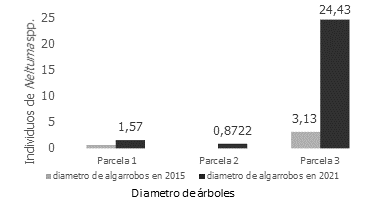

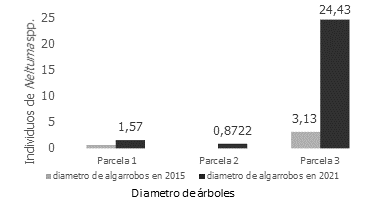

La

parcela 3 presentó la mayor diferencia en incremento diamétrico, esto podría

atribuirse a la alta cantidad de individuos muertos o raleados, quedando en pie

los de mayor categoría diamétrica, seguido de la parcela 2 y siendo la parcela

1 la que presentó menor crecimiento diamétrico (Figura 3).

Figura

3. Diferencia en

diámetro de individuos en las mediciones de 2015 y 2021.

El

promedio de las variables dasométricas de los algarrobos (Neltuma spp.)

en las tres parcelas estudiadas considerando el área basal fue de 11,99 m2/ha,

del volumen de fuste de 10,93 m3/ha y del volumen total 75,48 m3/ha.

Tal como se puede ver en la Tabla 2, las parcelas 1 y 3 poseían valores

similares entre si y diferentes de la parcela 2.

Tabla 2. Variables dasométricas de

algarrobos medidos en el 2021 dentro de potreros en sistemas silvopastoriles.

|

Variables dasométricas

|

Parcela 1

|

Parcela 2

|

Parcela 3

|

|

Área

basal (m2/ha)

|

19,29

|

1,8

|

14,87

|

|

Volumen

de fuste (m3/ha)

|

17,06

|

3,43

|

12,31

|

|

Volumen

total (m3/ha)

|

122,47

|

13,12

|

90,85

|

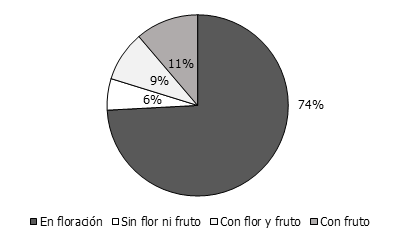

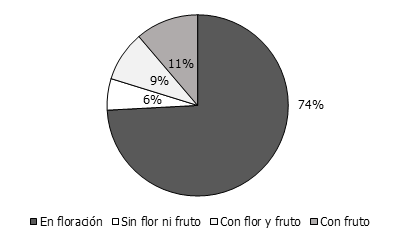

En cuanto a las características

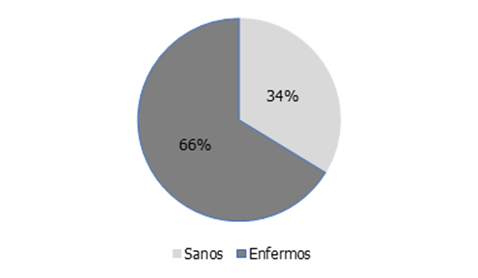

fenológicas de los algarrobos presentes en las tres parcelas, cuyos valores se

reflejan en la Figura 4, 11% con fruto, 9% con flores y frutos, 6% sin flores

ni frutos. Esta información es de suma utilidad al momento de la planificación

para la colecta de vainas, considerando que poco más del 10% entra en la etapa

de fructificación en el mes de septiembre.

Figura 4. Distribución de estado fenológico de

los algarrobos integrados a Sistemas Silvopastoriles del Chaco Central

Paraguayo durante el 2021.

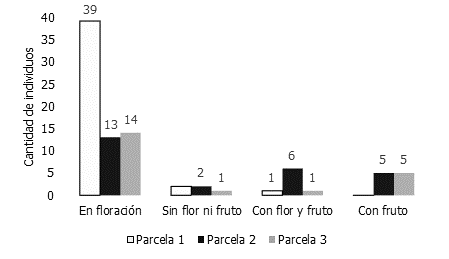

A continuación, se detalla la

distribución de cantidad de individuos en floración, sin flor ni futo, con flor

y fruto, y con frutos. Tal como se aprecia en la Figura 5, la mayor cantidad de

los algarrobos en las tres parcelas se encontraban en etapa de floración al

momento del inventario forestal.

Figura 5. Cantidad de los individuos presentes en

las tres parcelas de algarrobos integrados a sistemas silvopastoriles durante

las mediciones del 2021.

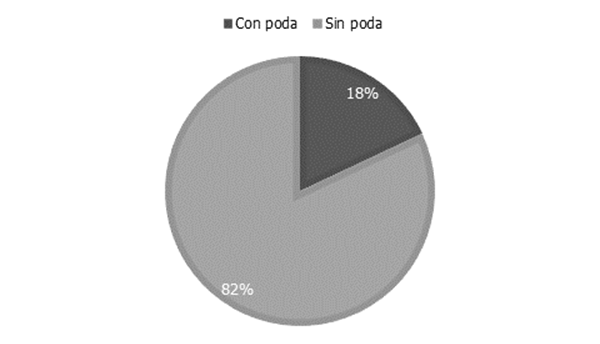

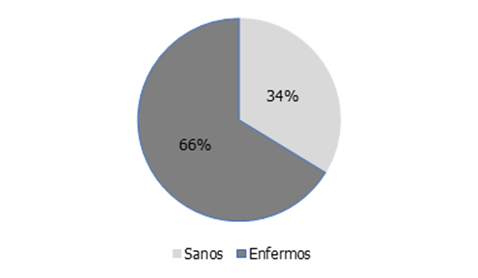

En relación al estado sanitario de los

algarrobos, tal como se detalla en la Figura 6, la mayor parte de los

individuos inventariados se encontraban enfermos, presentando síntomas

asociados con cancros y exudados en la corteza y ramas con con lianas y plantas

epífitas. totalizando 59 ejemplares. Además, se registró la presencia de

kavichu´i (Polybia sp.) en los individuos arbóreos, así como

asociaciones de líquenes con la corteza de los árboles.

Figura 6. Estado sanitario de

los algarrobos presentes en las parcelas estudiadas durante el 2021.

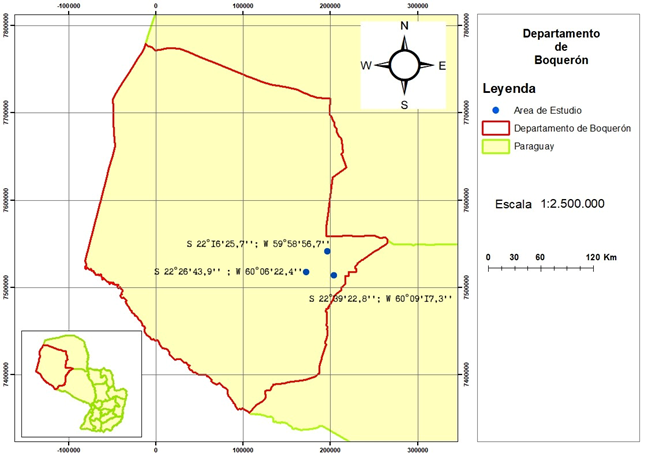

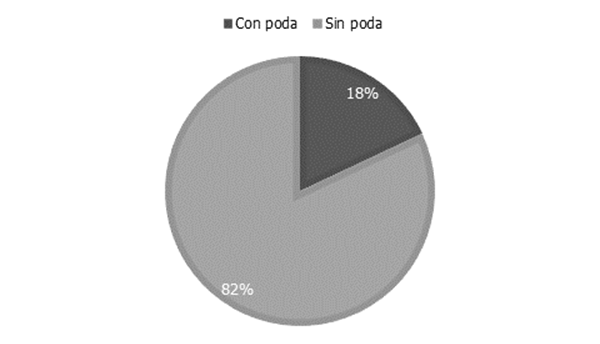

En cuanto a los cuidados silviculturales,

el inventario forestal elaborado reportó que aproximadamente 2 de cada 10

algarrobos (Figura 7) recibió poda sanitaria o poda de formación,

evidenciándose por otro lado que varios individuos sufrieron mortandad debido a

trabajos realizados con maquinarias en el campo realizados por el personal del

estabecimiento, al margen del presente estudio.

Figura 7. Cuidados silviculturales observados en los algarrobos

presentes las tres parcelas estudiadas en el 2021.

A continuación, en la Tabla 3 se exhiben

los resultados de biomasa de fuste, biomasa radicular, biomasa aérea, biomasa

total según las ecuaciones del IPCC, biomasa según las ecuaciones de Sato et

al. (2015), carbono acumulado total y dióxido equivalente total conforme a las

recomendaciones del IPCC y Sato et al. en cada una de las tres parcelas. Estos

resultados apuntan a que la utilización de las ecuaciones de Sato et al.

presentan resultados con menor variabilidad que las fórmulas recomendadas por

el IPCC, y que difieren significativamente una de otra, por lo que se

recomienda el ajuste de modelos alométricos para la aplicación a potreros bajo

sistemas silvopastoriles.

Tabla 3. Determinación de carbono y dióxido de carbono acumulados

en sistemas silvopastoriles durante el 2021.

|

Biomasa de fuste (t/ha)

|

Biomasa radicular (t/ha)

|

Biomasa aérea (t/ha)

|

Biomasa total IPCC

(t/ha)

|

Biomasa (Sato et al., 2015)

(t/ha)

|

Carbono total IPCC (t/ha)

|

Carbono total

Sato et al. 2015

(t/ha)

|

CO2eq

(IPCC)

(t/ha)

|

CO2eq (Sato et al., 2015) (t/ha)

|

|

Parcela 1

|

6,44

|

15,45

|

1,54

|

16,99

|

8,49

|

8,50

|

4,24

|

31,16

|

15,56

|

|

Parcela 2

|

1,80

|

4,31

|

0,43

|

4,74

|

12,14

|

2,37

|

6,07

|

8,69

|

22,26

|

|

Parcela 3

|

8,93

|

21,42

|

2,14

|

23,56

|

12,48

|

11,78

|

6,24

|

43,20

|

22,89

|

El componente herbáceo de las tres parcelas bajo sistema

silvopastoril estuvo integrado por pasturas identificadas como Gatton panic, en

este sentido la ganadería chaqueña es altamente dependiente de los pastos. Esta

pastura forrajera de la especie Panicum máximum que tiene excelente

adaptación al suelo fértil y al clima semi-árido del Chaco paraguayo. La

parcela 2 contenía mayor contenido de materia seca así como mayor acumulación

de carbono que las otras dos parcelas, esto puede atribuirse a una menor distribución

arbórea en el predio (Figura 8).

Figura

8.

Componente herbáceo presente en las parcelas silvopastoriles en el 2021.

Los

potreros 1 y 3 se encontraban en reposo al momento del monitoreo con régimen

rotativo, en tanto que en la parcela 2 fueron encontrados animales pastando y

bajo sombra. En las tres parcelas estaban destinadas a la cría de bovinos de la

raza lechera Holando con una carga de 0,8 UA (Figura 9).

Figura 9. Potreros 1 y 3 en

reposo y parcela 2 con carga animal en el 2021.

El

análisis de las propiedades físicas del suelo lo describe como arenoso y franco

arcillo arenoso de color marrón amarillento en todas las parcelas, presentando

compactación del suelo solo la tercera parcela (1850 kg/m3). El pH

del suelo se mostró entre ligeramente ácido a neutro (de 6,3 a 6,7). Los suelos

de la parcela 1 presentaron un contenido de materia orgánica medio (1,6%), la

parcela 2 con un alto contenido de materia orgánica (2,9%) y la parcela 3

niveles bajos (1,1%). El alto contenido de materia orgánica en la parcela 2

puede deberse a la presencia de animales al momento del monitoreo, considerando

las incorporaciones de los purines y estiércol de los animales presentes. Todas

las parcelas presentaron altos niveles de fósforo y potasio (mayores a 30 mg/kg

y 0, 2 cmolc/kg, respectivamente), medio en sales de calcio (5,5 cmolc/kg) y

magnesio (0,7 cmolc/kg). No se registró la presencia de aluminio intercambiable

lo que confirma el pH del suelo.

Discusión

La práctica de tratamientos

silviculturales es importante en individuos que serán aserrados, ya que las

podas permiten mejorar el aspecto de la madera, aumentar su calidad comercial y

su venta a mejores precios en el mercado, pues al eliminar ramas, vivas o

muertas, se evita la presencia de nudos, que son los defectos más comunes que

afectan la calidad de la madera. Sobre este punto, Díaz Lezcano et al. (2020a)

recomiendan el distanciamiento adecuado entre árboles para el ingreso de

animales y maquinarias en los potreros, así como también para la siembra de

pastos, a lo que se suma la necesidad de podas sugeridas en el presente

trabajo.

Con relación a la cantidad de

individuos en potreros con manejo silvopastoril, en el Chaco Central paraguayo

en promedio se mantienen 30 individuos de algarrobo por hectárea, tanto esta

investigación como la de Díaz Lezcano et al., (2019) coinciden en esta

tendencia.

Según Di Marco (2013) la especie Neltuma

alba presenta diversos servicios ecosistémicos principalmente modelando

temperaturas extremas disminución de la evapotranspiración, amortiguación y

redistribución de la caída de precipitaciones. La región Chaco presenta poca

distribución de la precipitación, con altas temperaturas, dando lugar a las

condiciones de sequía que fueron observadas al momento de realizar las

evaluaciones, lo cual generó estrés hídrico y variación de la dominancia en las

pasturas que se encuentra de forma desuniforme.

Según Ocampo (2013) en relación al

servicio ecosistémico de sombras, la especie Neltuma alba puede brindar

la reducción de la temperatura bajo el dosel de copas reduciendo la carga

calórica de los animales llegando así a aumentar la productividad animal.

Con relación al componente animal, los

resultados registrados en la presente investigación son similares a los valores

obtenidos por Alvarenga et al. (1998), quienes bajo similares condiciones en el

Chaco Central paraguayo reportaron una carga animal de 0,70 UA/ha.

Respecto a las propiedades físicas y

químicas de los suelos en los sistemas silvopastoriles estudiados, se puede

afirmar que se encuentran en concordancia con lo manifestado por Díaz Lezcano

et al., (2020b), quienes refieren que los suelos sujetos a manejo silvopastoril

en el Chaco Central paraguayo tienen textura arenosa, franco arenosa y arcillo

arenosa, con un valor de pH que va del neutro al ligeramente ácido con alto

contenido en fósforo.

La parcela 3 presentó un

estado de compactación que puede atribuirse al efecto del pastoreo el cual

influye en aumento de la densidad aparente de los suelos por el pisoteo de los

animales, y se debe tener muy en cuenta para la oportunidad de descanso al

pasto para su recuperación (Kunst et al., 2015).

En este sentido, Gamarra et al. (2018) sostienen que los suelos

bajo sistema silvopastoril en el área de influencia a las parcelas instaladas

en la presente investigación no se encuentran compactados, considerando que en

sus estudios han obtenido una densidad aparente promedio de 1250 kg/m3,

coincidiendo parcialmente con los resultados de los análisis de las propiedades

físicas de las parcelas monitoreadas en las que tampoco se verificó la

compactación de los suelos en 2 de las 3 parcelas estudiadas.

Conclusiones

Los sistemas silvopastoriles asociados

con Neltuma spp. como componente arbóreo constituyen un potencial

forestal para la ecorregión chaqueña, además de beneficiar al bienestar animal

por suministro de sombra, fuente alternativa de forraje, protección contra el

viento y los efectos adversos de los extremos de temperatura, y mitigar los

efectos del cambio climático por el almacenamiento de carbono tanto en la

biomasa como el suelo, por lo que constituye un sistema integrado de producción

sustentable para el Chaco paraguayo.

Esta investigación aporta los primeros resultados de crecimiento

de algarrobos dentro de sistemas silvopastoriles. Para que esta actividad pueda

ser implementada a mayor escala y se incrementen sus rendimientos físicos y

resultados económicos hay algunas barreras a sortear entre las cuales se

destacan: la necesidad de aprender a aprovechar y manejar mejor el recurso

forrajero, trabajar en la comercialización de la producción forestal por su

rendimiento en madera libre de nudos, y alcanzar un sistema de certificación de

la producción por buenas prácticas y manejo sustentable.

Fuente de financiamiento

Las actividades llevadas a cabo en el presente estudio se

enmarcaron en CONVOCATORIA 2021 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON FONDOS DEL

RECTORADO UNA (Universidad Nacional de Asunción), asimismo contó con el apoyo

logístico de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNA y a la E.E. Chaco

Central del IPTA.

Contribución

de autores

Concepción del estudio: M.I.D.L., H.M.R., J.D.C.M. Diseño del experimento: M.I.D.L., H.M.R., J.D.C.M. Ejecución del experimento: M.I.D.L., H.M.R., J.D.C.M., E.I.M.R., J.M.G.O.

Verificación del

experimento: M.I.D.L.,

H.M.R., J.D.C.M., E.I.M.R., J.M.G.O. Análisis/interpretación de datos: M.I.D.L., H.M.R., J.D.C.M., E.I.M.R.,

J.M.G.O. Análisis

estadísticos: M.I.D.L.,

H.M.R., J.D.C.M., E.I.M.R. Preparación

del manuscrito: M.I.D.L.,

J.D.C.M., E.I.M.R. Edición y revisión del manuscrito: M.I.D.L., Aprobación de la versión final del

manuscrito: M.I.D.L.

Referencias bibliográficas

Alonso,

J. (2011). Los sistemas silvopastoriles y su contribución al medio ambiente. Revista Cubana de Ciencia Agrícola, 45(2) 107-115.

Alvarenga, D. F., Barboza,

H., Bender, A., Carlini, R., Degen, F., Fracchia, M., Geyh, R., Hoffmann, W.,

Kruck, A., Medina, N., F., Mereles, H., Mollsy, M., Nitsh, T., Portillo, P.,

L., Raidán, G., Rojas, C. y Wiens, F., (1998) Proyecto sistema ambiental del

Chaco: inventario, evaluación y recomendaciones para la protección de los

espacios naturales en la Región Occidental del Paraguay. San Lorenzo: MAG.

Disponible en: http://www.geologiadelparaguay.com.py/PSAC-TomoI.PDF.

Arano, F. y De Egea, J (2013). Conjugando producción y

conservación en el Chaco paraguayo. Asunción: WCS -AVINA, 60 p.

Brown, S. (1997). Estimating

biomass and biomass change of tropical forests: a primer: FAO forestry paper –

134 . Roma.

www.fao.org/docrep/W4095E/w4095e00.htmÐ_

Carranza,

C. A. y Ledesma, M. (2009). Bases para el manejo de sistemas

silvopastoriles. Consultado 17 set. 2022. Disponible en

http://ecaths1.s3.amazonaws.

com/forrajicultura/ManejoSistemasSilvopastoriles.pdf

Di

Marco, E. (2013). Prosopis alba Griseb. (Algarrobo blanco) (familia

Fabaceae, Mimosoideas).

Producción forestal, 3(7), p.

45-46

Díaz

Lezcano, M. I., Leguizamón, L., Gamarra Lezcano, C. C., Vera de Ortíz, M. y

Galeano Samaniego, M. P. (2019). Estimación del contenido de carbono en

sistemas silvopastoriles de Prosopis spp. en el Chaco Central

paraguayo. Quebracho (Santiago del Estero), 27(1), 54

Díaz

Lezcano, M. I., Gamarra Lezcano, C. C., Ruiz Diaz, S. y Vera de Ortiz, M.

(2020a). Contenido de materia orgánica en suelos de sistemas silvopastoriles

establecidos en el Chaco Central paraguayo. Revista de la Sociedad Científica

del Paraguay, 25(2), 131-143. doi:10.32480/rscp.2020.25.2.131

Díaz

Lezcano, M. I., Ríos Robles, J. R., Moreno Resquín, H. y Vera de Ortiz, M. L.

(2020b). Contenido de carbono en un sistema silvopastoril del Chaco central

paraguayo. Revista Cubana de Ciencias Forestales, 8(2), 344-357.

IPCC

(2006). IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Prepared by

the National Greenhouse Gas Inventories Programme, Eggleston H.S., Buendia L.,

Miwa K., Ngara T., and Tanabe K. (eds). Publicado por: IGES, Japón.

Fraccia,

F. (2010). Producción ganadera sustentable octubre 2010. Manual compendio de la

ganadería paraguaya. ARP. p 174-181.

Fontana,

M. L., Pérez, V. R. y Luna, C. V. (2018). Características

evolutivas en Prosopis spp.: Citogenética, genética e hibridaciones. Rodriguésia,

69, 409-421. doi:

10.1590/2175-7860201869212

Gamarra,

C., Díaz Lezcano, M. I., Vera de Ortíz, M., Galeano, M. del P. y Cabrera

Cardús, A. J. N. (2018). Relación carbono-nitrógeno en suelos de sistemas

silvopastoriles del Chaco paraguayo. Revista Mexicana de Ciencias

Forestales, 9(46). https://doi.org/10.29298/rmcf.v9i46.134

Guyra Paraguay (2012) El Chaco seco. El último territorio natural.

Asunción PY: Mundigrafic. 83 p.

IPCC (2003). Good practice guidance for land

use, land-use change and forestry. Kanagawa, Japan: Institute for Global Environment

Strategies.

Juarez Félix, Y. (2014). Dasometría. Apuntes de clase y guía de

actividades prácticas. Cochabamba. 103p.

Kunst, C. M., Naval, R. D.,

Coria, R., Ledesma, P., Tomsic, A., Gonzalez, A. y Feuillade, D., (2015). Guía

de prácticas recomendables para sistemas silvopastoriles. Argentina:

Santiago del Estero INTA.

Lezcano,

M. I. D., Lezcano, C. C. G., Díaz, S. R., Ortíz, M. V. de, Lezcano, M. I. D.,

Lezcano, C. C. G., Díaz, S. R. y Ortíz, M. V. de. (2020). Contenido de materia

orgánica en suelos de sistemas silvopastoriles establecidos en el Chaco Central

paraguayo. Revista de la Sociedad Científica del Paraguay, 25(2),

131-143. doi:10.32480/rscp.2020.25.2.131

Ibrahim,

C. Villanueva, F. Casasola y J. Rojas (2006) Sistemas silvopastoriles como una

herramienta para el mejoramiento de la productividad y restauración de la

integridad ecológica de paisajes ganaderos. Matanzas, Cuba. Pastos y

Forrajes, 29(4), 383 – 419.

Martin, G. y Agüero, S. (2009). Sistema

silvopastoril: una estrategia de producción para ecosistemas del NOA. Producir

XXI. Bs. As., 18(218), 28-33

Meloni, D. A., Silva, D. M., Ledesma, R. y Bolzón,

G. I. (2017). Nutrición mineral y fotosíntesis en plántulas de algarrobo

blanco, Prosopis alba (Fabaceae), en estrés salino. Cuadernos de

Investigación UNED, 9(2), 297-304.

Murillo

Quiroz, L. S. (2021). Análisis de la regeneración natural de las especies

forestales del jardín botánico de la Universidad Técnica de Manabí.

Disponible en: http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/2797

Obispo,

N. E., Espinoza, Y., Gil, J. L., Ovalles, F. y Rodríguez, M. F. (2008). Efecto

del sombreado sobre la producción y calidad del pasto guinea (Panicum

maximun) en un sistema silvopastoril. Zootecnia Tropical, 26(3),

285-288.

Ocampo,

T. L. (2013). Ficha Técnica Sistemas Silvopastoriles. Secretaria de

agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación (SAGARPA).

Subsecretaría de desarrollo rural. Dirección general de apoyos para el

desarrollo rural. p. 8

Peña

Bazán, N. E. (2021). Recuperación vegetativa de la especie Prosopis pallida

(algarrobo) mediante la implementación de un vivero—Piura. Repositorio

Institucional - UCV. https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/84377

Piñeros,

R., Delgado, J. M. y Holguín, V. (2011). Respuesta del pasto Bothriochloa

saccharoides a diferentes intensidades de sombra simulada en el valle

cálido del Magdalena en el Tolima (Colombia). Ciencia y Tecnología

Agropecuaria, 12(1), Art. 1. doi:10.21930/rcta.vol12_num1_art:214

Quinteros, M. O. (2001). Determinación

de factor de forma para las principales especies forestales del Chaco. San

Lorenzo. CIF/FCA/UNA.

Reyes, G., Brown, S., Chapman, J. y Lugo

A. (1992). Wood

densities of tropical tree species. Southern forest experimdnt station. New

Orleans. United States of Department of Agriculture. Ò.

Ribaski,

J., de, E. y Menezes, A. (2002). Disponibilidad y calidad del pasto buffel (Cenchrus

ciliaris) en un sistema silvopastoril con algarrobo (Prosopis juliflora)

en la región semi-árida Brasileña. Agroforestería en las Américas, 9 (33-34), p. 8-13.

Russo,

R. O. (2015). Reflexiones sobre los sistemas silvopastoriles. Pastos y Forrajes, 38(2), 157-161.

Sato T., Saito M., Ramírez D., Molas L., Toriyama

J., Monda Y., Kiyono Y., Herebia E., Dubie N., Duré Vera, E. y Ramírez Ortega,

J. (2015) Development of allometric equation for tree biomass in forest

ecosystem in Paraguay. San Lorenzo: FFPRI, FCA-UNA, INFONA.

Toll

Vera, J. R., Martín (h), G. O., Nicosia, M. G., Fernández, M. M., Olea, L. E.,

González Coletti, A. y Agüero, S. N. (2016). Sobrevivencia de plantines de

algarrobo blanco (Prosopis alba Griseb.) en suelos salinos y

salino-sódicos del Departamento Río Hondo, Santiago del Estero, Argentina. Revista

agronómica del noroeste argentino, 36(1), 57-63.

Torre, V. (2006). El algarrobo: Fragilidad. Buenos Aires,

AR. Editorial Dunken. 265 p.

Uribe F., Zuluaga A. F.,

Valencia L., Murgueitio E., Zapata A., Solarte L., Cuartas, C. A., Naranjo, J.

F., Galindo, W. F., González, J. G., Sinisterra, J. A., Gómez, J. C., Molina,

C. H., Molina, E. J., Galindo, A., Galindo, V. A. y Soto, R. (2011). Establecimiento

y manejo de sistemas silvopastoriles. Manual 1: Proyecto Ganadería Colombiana

Sostenible. Bogotá. GEF, Banco Mundial, Fedegan, Cipav, Fondo Acción, TNC. 78

p.

![]() , Universidad

Nacional de Asunción

, Universidad

Nacional de Asunción![]() , Centro

de Desarrollo e Innovación Tecnológica (CEDIT)

, Centro

de Desarrollo e Innovación Tecnológica (CEDIT)![]()

![]() *, Higinio

Moreno Resquín1

*, Higinio

Moreno Resquín1![]() , Jorge

Daniel Caballero Mascheroni1

, Jorge

Daniel Caballero Mascheroni1![]() , Esteban

Isrrael Moreira-Rivas1

, Esteban

Isrrael Moreira-Rivas1![]() , José

Manuel Gorostiaga Ovelar1

, José

Manuel Gorostiaga Ovelar1![]()